科研人员利用嫦娥六号返回样品中28亿年前低钛月海玄武岩屑,开展了详细的岩相学、矿物化学和Sr-Nd同位素分析,全面揭示了嫦娥六号玄武岩的地球化学组成特征,并提出嫦娥六号玄武岩的两种岩浆演化模型。

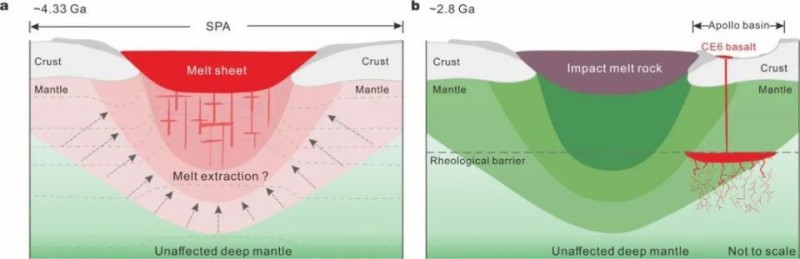

·模型一:LMO结晶形成的深部含石榴石相亏损月幔,经历1%-1.5%小比例部分熔融,并伴随66%-75%的分离结晶作用产生玄武质岩浆;

·模型二:受到SPA撞击或后期火山活动引起的熔体抽取后,浅部亏损月幔源区经过0.7%-1.0%小比例部分熔融,0-40%分离结晶作用产生嫦娥六号玄武质岩浆。

以上两种岩浆的不同形成过程,对于月球演化历史具有重要的指示意义。

如果嫦娥六号玄武岩源自不受熔体提取影响的深部月幔源区,则LMO结晶造成了嫦娥六号超亏损月幔的形成。这表明月幔源区在LMO结晶过程中正面和背面可能是对称的,月球正背面的显著差异,可能是后期月质作用改造结果的“表象”。

如果嫦娥六号玄武岩源自相对较浅的月幔源区,则超亏损月幔形成与SPA撞击或后期火山活动引起的熔体提取作用有关。这一过程不仅会导致嫦娥六号月幔源区的不相容微量元素的亏损,还会造成挥发性元素丢失以及同位素分馏。这对于太阳系内小天体表面广泛发育的大规模撞击作用,可能引发上地幔熔融进而促进类地天体的早期壳-幔分异演化过程具有一定的启示意义。

▲南极-艾特肯(SPA)撞击对深部月幔的影响及随后嫦娥六号玄武岩的形成模型。

无论嫦娥六号玄武岩是源自LMO结晶残余,还是后期因熔体提取而造成的亏损,南极-艾特肯盆地之下的超亏损月幔都为了解早期月球的壳-幔演化提供了关键信息。

该研究为月球背面首份玄武岩样品的岩石成因和月幔源区特征提供了关键的科学数据。